Teil II von 4 einer emisch-systemischen Analyse

Zu dem Zeitpunkt, als ich mich entscheiden musste, ob meine Master-Arbeit (über Kants Ewigen Frieden, die Europäische Sicherheitsarchitektur und die OSZE in Bosnien) eine Doktorarbeit werden sollte, tingelte ich durch die politikwissenschaftliche Fakultät und erkundigte mich, was Demokratie sei.

Die Schwierigkeit, die die Honoratioren hatten, auf eine derart fundamentale Frage eine Antwort zu finden, ließ mich verzweifelt meine akademische Karriere abbrechen. Möglicher Weise etwas verfrüht; denn Walter Deutschs normativer Rahmen, nach dem Demokratie die Ideale von Repräsentation, Partizipation, Agenda-Setting und Standards umschließt, sollte ein solides Gerüst meiner zukünftigen Arbeit werden.

Zehn Jahre später gab Colin Crouch eine populistische Einführung in den zeitgenössischen Stand des politischen Systems, das er post-Demokratie nannte und damit Aspekte vom post-modernen Surrealismus, über post-materialistische Belanglosigkeit bis hin zu post-ideologischem Parteiengeschachere miteinander verband. So viel post- kommentierte ich mit “vom prä-Bäh zum post-Post” und erkannte darin die Symmetrie in der Entwicklung von Ideologien im 19.Jahrhundert und ihrem Abgesang in unserer Zeit. Die Privatisierung der Post, dem Epithem der Kommunikation, und die Konzentration der Medienherrschaft ist dabei das bestimmende Kriterium, anhand dessen sich diese Symmetrie im Persönlichen, im Privaten und im Öffentlichen darstellen laesst. Hedley Bulls Anarchical Society war dabei das intellektuelle Standbein meiner Überlegungen.

Die Piraten, in der Zwischenzeit, hatten Crouches Konzept dorthingehend adaptiert, als dass sie diese Ausprägung der Politik überwinden und die Demokratie mit ihren technischen Erfahrungen erneuern wollten. Sie nannten das liquid democracy und entwickelten ein Tool, mit dessen Hilfe der politische Entscheidungsfindungsprozess vereinfacht, vereinheitlicht und transparent dargestellt werden könne.

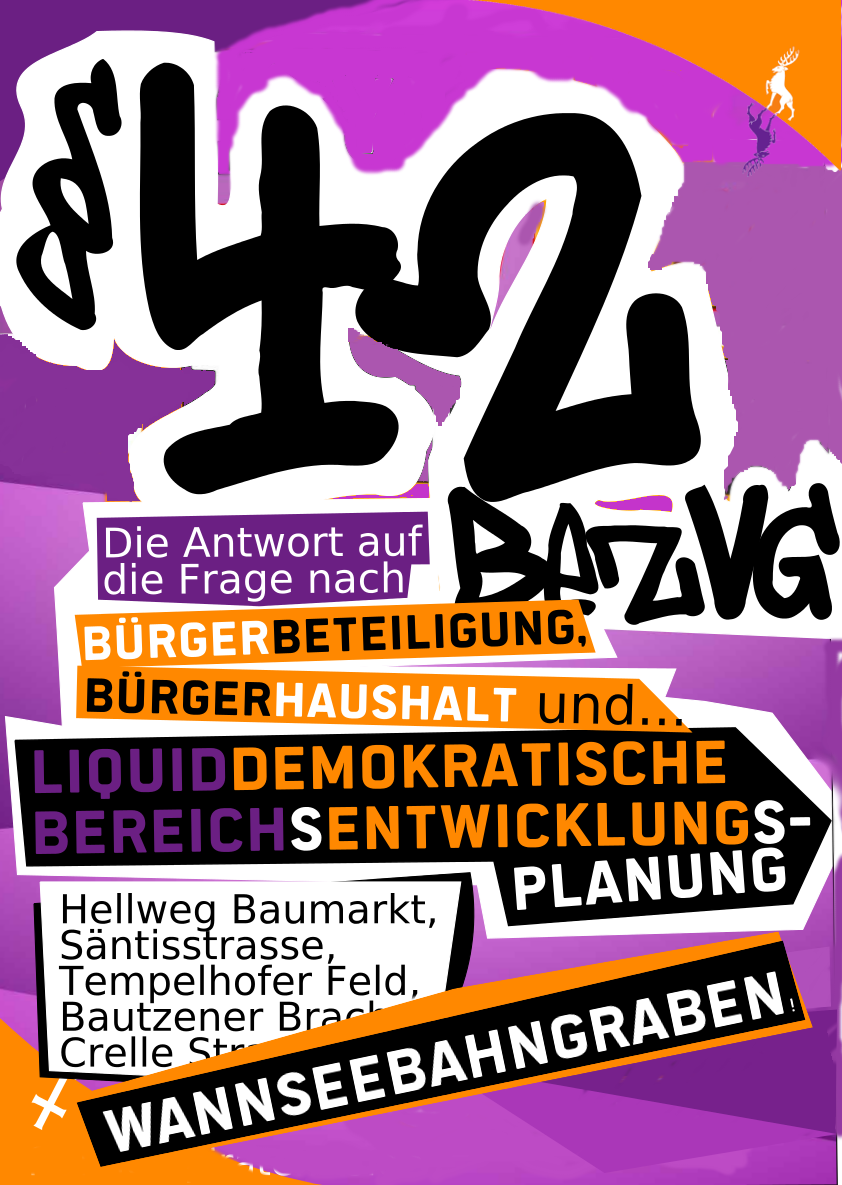

Die Vorstellung war, dieses Tool als “Bürgerliquid” einzusetzen, die Verwaltung zu vereinfachen und damit letztlich die BVV, diese “Demokratie-Simulation” (Katja Darthe) redundant zu machen. Die Entschlackung der Verwaltung war tatsächlich schon am Abebben; edoch, die Agenda der Bürgerbeteiligung inklusive “Stadtteil-Bürgerforen”, und “Bürgerhaushalt” nach dem Berliner Partizipationshandbuch waren letztlich Feigenblätter für eine neo-liberale Politik, in der Ehrenamtliche und die Bürger Aufgaben der Verwaltung übernehmen sollen.

Aus anarchistischer Sicht war und bin ich diesem Ansinnen nicht einmal abgeneigt. Doch die Aufgabe wurde falsch verstanden bzw. unterschätzt. Artikulation von Interessen, Positionierung und Koalieren, sowie anschließende Mobilisierung sind diskrete Schritte in der politischen Entscheidungsfindung, die alle große Defizite im real-existierenden System aufweisen und nicht einfach durch einen technischen Automatismus ersetzt werden können. So verschrieben ich die Piraten zu früh dem technischen Möglichkeiten anstelle die sozialen Realitäten verbessern zu suchen. Dabei verstrickten sie sich insbesondere in der Differenzierung von Persönlichem. Privaten und Öffentlichem, was zu den berühmt-berüchtigten Shitstorms im Rahmen der Auseinandersetzung von Post-Privatisten und Aluhüten führte.

Wenn LqFb gestorben scheint, so lebt die Idee fort in Online-Beteiligungstools wie jenes welches von Zebralog für SenStadt entwickelt wurde.

In Tempelhof-Schöneberg entwickelte sich ein gewisses Momentum über das “Live-Liquid” zur Bautzener Sch/n/eis/se, einer Veranstaltung zum Liquid Feedback in der BVV, Anträge zur “Ganzen Bäckerei” der “permanenten Einwohnerversammlung” und insbesondere der Bereichsentwicklungsplanung (BEP), scheiterte als Projekt der Piraten letztlich an persönlichen Eitelkeiten, Mangel an Kapazitäten und politischen Realitäten. so wurde mein Antrag an die Bezirksversammlung, das Wahlkreisbüro der piratischen Abgeordneten als “Service-Center” für Einwohnerversammlungen und -anträge zu verstehen unter den Tisch gekehrt und als privatwirtschaftliches Unternehmen zum scheitern verurteilt.

Dabei ist die Bereichsentwicklungsplanung ein trefflicher Hebel der Liquiddemokratie politische Bedeutung zu verleihen. Letztere wurde von privatwirtschaftlichen Interessen usurpiert, so dass sie heute nur noch zu PR-Zwecken Verwendung findet. Die BEP hingegen ist ein Berliner Instrument, welches den entmachteten Bezirken ein Mitspracherecht in der übergeordneten Flächennutzungsplanung einräumt. Für einen Demokratiezugewinn soll die Verantwortung über die Bauleitplanung also einerseits von der Landesebene auf die Bezirksebene verlagert werden und andererseits von der BVV / Verwaltungsebene auf die Einwohnerschaft.

Für letzteres stehen seit 2006 die Instrumente der Einwohnerversammlung (§42 BezVG) und de Einwohnerantrags (§44 BezVG) bereit, welche in dieserer Wahlperiode jeweils erstmalig 2013 zum Hellweg-Baumarkt und zum Erhalt der Säntisstrassen- Kleingartenkolonie zum Einsatz kamen.

Ein Kompromissvorschlag an die BVV sah vor, routinemäßig einem Antrag auf Einwohnerversammlung zur öffentlichen Abwägung der frühzeitigen Beteiligungsverfahren hat sich nicht durchsetzen können, dafür kommt es mit der Einwohnerversammlung zur Bebauung der Bautzener Brache nun erstmalig zu einer öffentlichen Abwägung im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren. Es lässt sich sagen, dass eine Einwohnerversammlung an dieser Stelle, innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens, zum Ende der bauvorbereitenden Planung und vor dem Aufstellungsbeschluss das stärkst-mögliche Signal an die Entscheidungsträger auszusenden vermag.

Letztere sind als ehrenamtliche Bezirksverordnete bzw. in der entschlackten Verwaltung selbstsagend oftmals überfordert, die nuancenreichen Eingaben der Einwohner und Träger öffentlicher Belange zu würdigen. Oftmals sourcen sie die Abwägung aus, was eine weitere Entfremdung von der Materie zur Folge hat. Die Einwohnerversammlung an dieser Stelle hat die echte Chance, verloren gegangenes Vertrauen in die Verwaltung zurück zu gewinnen und diese zu entlasten.

Das präferierte Format der Einwohnerversammlung ist der analoge Teil der Live Liquid Fishbowl Agora. Der online Teil sieht eine real-time Online Darstellung mit remote Beteiligungsmöglichkeit bzw. als permanente Einwohnerversammlung mit kontinuierlicher Eingabe- und Abwägungsmöglichkeit vor.

Die Stadtentwicklungsaussschusssitzung vom 12.06.2013 zur Bebauung der Crelletrasse 22a kam bisher dem Ideal dieses Formats am nächsten. Abgehalten quasi als “public hearing” – einem älteren Instrument der Bürgerbeteiligung, welches in der Geschäftsordnung der BVV, nicht aber im Gesetzestext mehr zu finden ist, positionierten sich die Anwohner hinter ihren quasi kreisförmig angeordneten BVV Vertretern. Die Statements der Parteien waren prägnant, jene der Anwohner ebenso und oftmals theatralisch.

Das Format folgt inhärent oder teilweise verabredet einer vorab veröffentlichten Konzeption zu einer Live Liquid Fishbowl Agora zur Bautzener Brache.

In beiden Fällen ließ sich die Diskrepanzen beobachten, zwischen den tradierten, zu erwaltenden Positionen und den tatsächlichen. Dieser Diskrepanzen veranschaulichen die “Flüssigkeit” der post-Demokratischen Positionen – aber eben auch ihre Grenzen.

Liquid Agora ät FES zur Vorstellung d StEP Wohnen #Vorentwurf pic.twitter.com/weIFl8GIde

— Michael Ickes (@MiMaiMix) 4. März 2013

…

5 comments for “Die liquiddemokratische Bereichsentwicklungsplanung”